(Hohes-) Mittelalter: (Mitte 11. - 13. Jhdt. n.Chr.:)

Das Hochmittelalter ist die Blütezeit des Rittertums und des römisch-deutschen Kaiserreichs, und Lehnswesens und des Minnesangs. Unschöne Begleiterscheinungen sind die Kriegszüge gegen die Araber und Juden, der Investiturstreit und die Gegenpäpste. Die wichtigsten Orden sind jetzt neben den Zisterziensern die Bettelorden der Franziskaner und Dominikaner.

Geprägt war diese Zeit durch 2 Familien-Dynastien, den Staufern (auch Hohenstaufen) und den Welfen. Mit der Übernahme des Reiches von der Dynastie der Salier - 1138 durch den Staufer Konrad III. setzte das Hochmittelalter ein. Unter Friedrich I. Barbarossa erreichte das Reich seinen Höhepunkt der Macht. Mit dem Jahre 1270 erlosch jedoch das Staufergeschlecht und die Macht ging an die Adelshäuser der Luxemburger, Wittelsbacher und Habsburger über. Letzere stellten dann den römisch-deutschen König.

Gesellschaft:

Gekennzeichnet war diese Ära durch einen umfassenden Wandel der Gesellschaft in allen Bereichen.. Ein umfassender In fast allen Lebensbereichen fand ein umfassender Wandel statt. Gestiegender Nahrungsmittelbedarf machte eine Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion erforderlich. Handel & Handwerk (Deutsche Hanse) entwickelte sich verstärkt, die Tauschwirtschaft wurde durch die Geldwirtschaft abgelöst. Das Oberhaupt der Kirche  war nunmehr der Papst, Kirche und Staat erhielten eine verwalterische Trennung. Das Hochmittelalter war die Blütezeit vieler geistlicher Orden, oft jedoch kam es zu Konfrontationen geistlicher und weltlicher Herrschaft, die im Investiturstreit (Heinirch IV.) mündeten. Neben dem wirtschaftlichen Aufschwung setzte auch ein kultureller Aufbruch ein. Schreiben und Lesen blieb nicht mehr dem Klerus vorbehalten; die Literatur richtete sich jetzt an ein adliges Publikum. Die Menschen dieser Zeitepoche waren zwar gottesfürchtiger und schicksalsergebener, aber sie waren Menschen wie wir heute. Sie wuschen sich, sie badeten gern, sie liebten und hassten von Herzen, sie feierten und reisten viel, kurzum sie waren uns mit ihren Hoffnungen und Ängsten viel ähnlicher, als wir uns dies vielfach vorstellen, auch wenn an diesem Privileg nicht alle Gesellschaftsschichten teilhaben konnten. Gefürchtet hat man im Früh und Hochmittelalter vor allem die Lepra, eine nicht sehr ansteckende Hautkrankheit, die als Aussatz bezeichnet wurde. Die Pest dagegen war noch gänzlich unbekannt. Sie wütete erst ab der Mitte des 14.Jahrhunderts in Europa und veränderte das tägliche Leben stark.

war nunmehr der Papst, Kirche und Staat erhielten eine verwalterische Trennung. Das Hochmittelalter war die Blütezeit vieler geistlicher Orden, oft jedoch kam es zu Konfrontationen geistlicher und weltlicher Herrschaft, die im Investiturstreit (Heinirch IV.) mündeten. Neben dem wirtschaftlichen Aufschwung setzte auch ein kultureller Aufbruch ein. Schreiben und Lesen blieb nicht mehr dem Klerus vorbehalten; die Literatur richtete sich jetzt an ein adliges Publikum. Die Menschen dieser Zeitepoche waren zwar gottesfürchtiger und schicksalsergebener, aber sie waren Menschen wie wir heute. Sie wuschen sich, sie badeten gern, sie liebten und hassten von Herzen, sie feierten und reisten viel, kurzum sie waren uns mit ihren Hoffnungen und Ängsten viel ähnlicher, als wir uns dies vielfach vorstellen, auch wenn an diesem Privileg nicht alle Gesellschaftsschichten teilhaben konnten. Gefürchtet hat man im Früh und Hochmittelalter vor allem die Lepra, eine nicht sehr ansteckende Hautkrankheit, die als Aussatz bezeichnet wurde. Die Pest dagegen war noch gänzlich unbekannt. Sie wütete erst ab der Mitte des 14.Jahrhunderts in Europa und veränderte das tägliche Leben stark.

Das gute Klima des 12. Jahrhunderts und die neu eingeführte Dreifelderwirtschaft erhöhten die landwirtschaftlichen Erträge, und trug mit den so gwonnenen Überschüssen an Lebensmitteln massgebend mit zur Entwicklung der Städte bei. Der wachsende Fortschritt auf vielen, auch technischen Gebieten brachte Wohlstand, und juristische und verwaltungstechnische Neuerungen sorgten für politische Stabilität.

Kunst, Musik, Literatur & Dichtung:

Im Hochmittelalter fand der Minnesang seine Blütezeit. Die schönsten Minnelieder stammen von Walther von der Vogelweide, Hartmann von Aue und Heinrich von Morungen. Sie entwickelten auch die Spruchdichtung weiter.

Auch entstand das höfische Epos und Heldenepos. Mit Erec (ca. 1180) schuf Hartmann von Aue den ersten deutschen Artusroman. Der bedeutendste Epos des Mittelalters, Parzival, wurde von Wolfram von Eschenbach geschrieben. Auch Gottfried von Straßburg erlangte großen Ruhm, durch seinen Epos Tristan und Isolde. Ein weiteres Werk erhielt große Bedeutung: das Nibelungenlied, ein Heldenepos welches jedoch anonym überliefert ist. Die Epen  des Hochmittelalters waren Versepen, die aus Reimpaaren aufgebaut waren. Im Bereich der Sprache entstand das Mittelhochdeutsch.

des Hochmittelalters waren Versepen, die aus Reimpaaren aufgebaut waren. Im Bereich der Sprache entstand das Mittelhochdeutsch.

Die Entstehung der Vagantendichtung stellte Gegenstände des irdischen Lebens dar und stand somit imGegensatz zu Minnesang und Epos. Sie wurde in lateinischer Sprache verfaßt, deren berühmtestes Werk die Carmina Burana ist.

Rittertum

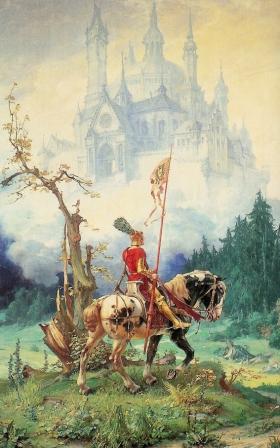

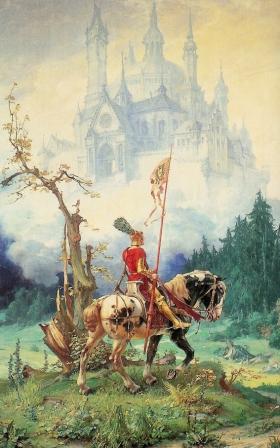

Das Rittertum entstand im Hochmittelalter zu einer herausragende Rolle. Die ehemals berittenen Krieger im Dienste von Adligen und Königen übernahmen deren Lebensformen. Ursprünglich bezeichnete man mit Rittertum eine militärische Institution im fränkischen Heerwesen, die sich aus zwei Gruppen zusammensetzten. Zum einen die freien Vasallen, die durch ein Lehen (beneficium) an den König oder an einen seiner Vertreter gebunden waren. Diese werden auch "Edelfreie" oder lateinisch "milites" (Einzahl: miles = Krieger) genannt. Die zweite Gruppe waren " Ministeriale" oder Dienstmannen genant. Sie waren im Ursprung unfreie Verwaltungsbeamte und Berufskrieger für einen höheren Adeligen. Im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts aber steigen sie in den Adelsstand auf und werden dann auch zu den Rittern gerechnet. Der Begriff Ritter galt nun als Standesbezeichnung. Es bildete sich ein Rittertum heraus, welches geprägt wurde von Festen, Turnieren, typischen Symbolen (z.B. Wappen) und spezieller Kleidung. Es entstanden drei wesentliche ritterliche Ideale: Dienst für den Herrn (weltliche Ritterideale), Dienst für die Kirche und Christenheit (christliche Ritterideale) und den Frauen- "Minne-Dienst".

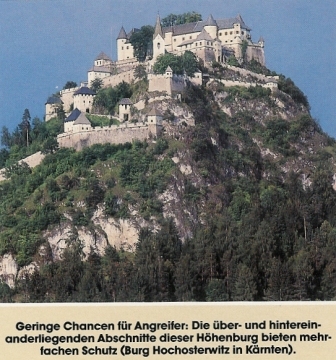

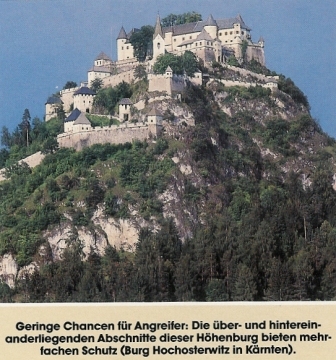

Die hochmittelalterliche Dichtung hatte die Aufgabe das ritterliche Ideal darzustellen.  Der höfische Epos (Ritterepos) und der Minnesang waren die Hauptformen der ritterlichen Dichtung. Befestigte Sitze waren zunächst ein Privileg des Hochadels, der Könige, Herzöge und Grafen. Ihre Vasallen übernahmen diese prestigeträchtige Wohnform mit der Erlaubnis ihrer Lehensherren, da der Burgenbau auch für die Absicherung ihres Territoriums und Machtbereichs vorteilhaft war. Selbst geistliche Herrschaftsträger, u.a. die Bischöfe von Regensburg und Bamberg, unterhielten Ritter. Diese versuchten wiederum, eigene abhängige Dienstmannen an sich zu ziehen. So multipliziert sich mit der Zahl der Ritter, schnell auch die Zahl der Burgen.

Der höfische Epos (Ritterepos) und der Minnesang waren die Hauptformen der ritterlichen Dichtung. Befestigte Sitze waren zunächst ein Privileg des Hochadels, der Könige, Herzöge und Grafen. Ihre Vasallen übernahmen diese prestigeträchtige Wohnform mit der Erlaubnis ihrer Lehensherren, da der Burgenbau auch für die Absicherung ihres Territoriums und Machtbereichs vorteilhaft war. Selbst geistliche Herrschaftsträger, u.a. die Bischöfe von Regensburg und Bamberg, unterhielten Ritter. Diese versuchten wiederum, eigene abhängige Dienstmannen an sich zu ziehen. So multipliziert sich mit der Zahl der Ritter, schnell auch die Zahl der Burgen.

Durch die Erben-Weitergabe der Lehen in der zweiten Hälte des 13. Jahrhunderts, erfolgte jedoch der weitere Niedergang des Rittertums. Das Erbrecht, welches die Aufteilung des Besitzes verlangte, führte zu immer mehr Burgen, aber zu immer kleineren Besitzeinheiten. Diese konnten den ständig steigenden Geldbedarf, Verteidigungs- und Repräsentationsaufwand der Ritter bald nicht mehr decken.

Ebenso trug die Weiterentwicklung der Waffentechnik im Spätmittelalter, Erfindung- der Armbrust, der Langbogen, sowie später das Aufkommen des Schießpulvers dazu bei, daß sich die ursprüngliche Bewaffnung mehr und mehr nachteilhaft auswirkte. Die Realität entwickelte sich weiter zum späteren "Raubrittertum" - Habgier, Hurerei und Totschlag waren typische Sünden der Ritter.

Im ausgehenden 15. Jhdt. machten Feuerwaffen und Kanonen die Ritter wie die früher fast unneinnehmbaren Burgen mehr und mehr einnehmbar. Man versuchte zwar die Burgen den neuen Gegebenheiten anzupassen, Vorwerke, Zwinger, Mauertürme und später Batterietürme entstanden, jedoch war der Niedergang des ausgehenden Mittelalters danach nicht mehr aufhaltbar.

Literaturquellen/Hinweise:

- Michael Borgolte: Europa entdeckt seine Vielfalt. 1050-1250. (Handbuch der Geschichte Europas 3), Stuttgart 2002. (Hervorragende Einführung mit zahlreichen Literaturangaben. Es wird auch den sozialen und kulturellen Strömungen Rechnung getragen.)

- Alfred Haverkamp: Zwölftes Jahrhundert. 1125–1198 (Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte 5). Stuttgart 2003.

- Hermann Jakobs: Kirchenreform und Hochmittelalter 1046-1215 (Oldenbourg Grundriss der Geschichte 7). München 1999 (unv. ND der 4. Aufl. 1994). (Über 1400 Literaturangaben und Überblick über den Stand der Forschung)

- George Duby: Rural Economy and Country Life in the Medieval West, London 1968. (wichtiger Klassiker zu den sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen)

- S. Weinfurter, Die Salier u. das Reich, 3 Bde. (1992)

- S. Weinfurter: Herrschaft u. Reich der Salier (1992)

- Romanliteratur: Katia Fox: Das kupferne Zeichen (2006) Lübbe Verlag

Internet Links:

war nunmehr der Papst, Kirche und Staat erhielten eine verwalterische Trennung. Das Hochmittelalter war die Blütezeit vieler geistlicher Orden, oft jedoch kam es zu Konfrontationen geistlicher und weltlicher Herrschaft, die im Investiturstreit (Heinirch IV.) mündeten. Neben dem wirtschaftlichen Aufschwung setzte auch ein kultureller Aufbruch ein. Schreiben und Lesen blieb nicht mehr dem Klerus vorbehalten; die Literatur richtete sich jetzt an ein adliges Publikum. Die Menschen dieser Zeitepoche waren zwar gottesfürchtiger und schicksalsergebener, aber sie waren Menschen wie wir heute. Sie wuschen sich, sie badeten gern, sie liebten und hassten von Herzen, sie feierten und reisten viel, kurzum sie waren uns mit ihren Hoffnungen und Ängsten viel ähnlicher, als wir uns dies vielfach vorstellen, auch wenn an diesem Privileg nicht alle Gesellschaftsschichten teilhaben konnten. Gefürchtet hat man im Früh und Hochmittelalter vor allem die Lepra, eine nicht sehr ansteckende Hautkrankheit, die als Aussatz bezeichnet wurde. Die Pest dagegen war noch gänzlich unbekannt. Sie wütete erst ab der Mitte des 14.Jahrhunderts in Europa und veränderte das tägliche Leben stark.

war nunmehr der Papst, Kirche und Staat erhielten eine verwalterische Trennung. Das Hochmittelalter war die Blütezeit vieler geistlicher Orden, oft jedoch kam es zu Konfrontationen geistlicher und weltlicher Herrschaft, die im Investiturstreit (Heinirch IV.) mündeten. Neben dem wirtschaftlichen Aufschwung setzte auch ein kultureller Aufbruch ein. Schreiben und Lesen blieb nicht mehr dem Klerus vorbehalten; die Literatur richtete sich jetzt an ein adliges Publikum. Die Menschen dieser Zeitepoche waren zwar gottesfürchtiger und schicksalsergebener, aber sie waren Menschen wie wir heute. Sie wuschen sich, sie badeten gern, sie liebten und hassten von Herzen, sie feierten und reisten viel, kurzum sie waren uns mit ihren Hoffnungen und Ängsten viel ähnlicher, als wir uns dies vielfach vorstellen, auch wenn an diesem Privileg nicht alle Gesellschaftsschichten teilhaben konnten. Gefürchtet hat man im Früh und Hochmittelalter vor allem die Lepra, eine nicht sehr ansteckende Hautkrankheit, die als Aussatz bezeichnet wurde. Die Pest dagegen war noch gänzlich unbekannt. Sie wütete erst ab der Mitte des 14.Jahrhunderts in Europa und veränderte das tägliche Leben stark. des Hochmittelalters waren Versepen, die aus Reimpaaren aufgebaut waren. Im Bereich der Sprache entstand das Mittelhochdeutsch.

des Hochmittelalters waren Versepen, die aus Reimpaaren aufgebaut waren. Im Bereich der Sprache entstand das Mittelhochdeutsch. Der höfische Epos (Ritterepos) und der Minnesang waren die Hauptformen der ritterlichen Dichtung. Befestigte Sitze waren zunächst ein Privileg des Hochadels, der Könige, Herzöge und Grafen. Ihre Vasallen übernahmen diese prestigeträchtige Wohnform mit der Erlaubnis ihrer Lehensherren, da der Burgenbau auch für die Absicherung ihres Territoriums und Machtbereichs vorteilhaft war. Selbst geistliche Herrschaftsträger, u.a. die Bischöfe von Regensburg und Bamberg, unterhielten Ritter. Diese versuchten wiederum, eigene abhängige Dienstmannen an sich zu ziehen. So multipliziert sich mit der Zahl der Ritter, schnell auch die Zahl der Burgen.

Der höfische Epos (Ritterepos) und der Minnesang waren die Hauptformen der ritterlichen Dichtung. Befestigte Sitze waren zunächst ein Privileg des Hochadels, der Könige, Herzöge und Grafen. Ihre Vasallen übernahmen diese prestigeträchtige Wohnform mit der Erlaubnis ihrer Lehensherren, da der Burgenbau auch für die Absicherung ihres Territoriums und Machtbereichs vorteilhaft war. Selbst geistliche Herrschaftsträger, u.a. die Bischöfe von Regensburg und Bamberg, unterhielten Ritter. Diese versuchten wiederum, eigene abhängige Dienstmannen an sich zu ziehen. So multipliziert sich mit der Zahl der Ritter, schnell auch die Zahl der Burgen.