Friedrich I. "Barbarossa"(*1123 / † 10.06.1190)

Römischer König und Kaiser (1152 bzw. 1155-1190)

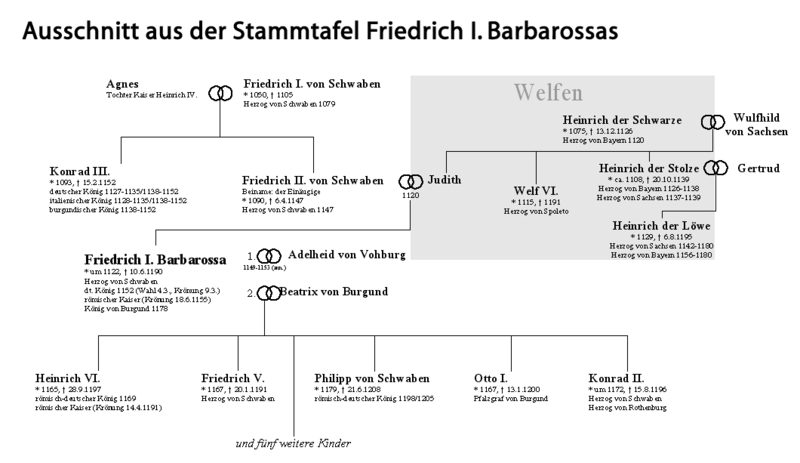

Friedrich wurde 1123 wahrscheinlich in Waiblingen als Sohn des staufischen Herzogs Friedrich II. von Schwaben und der Welfin Judith geboren. Sein Onkel, König Konrad III., gab Friedrich den Vorzug vor dem eigenen, noch minderjährigen Sohn und designierte ihn zum Nachfolger. Nach Konrads Tod 1152 wählten die Fürsten einstimmig Friedrich zum König. Friedrich sah das König- bzw. Kaisertum als unmittelbare Gabe Gottes an sowie als Verpflichtung, Macht und Ansehen des Reiches wieder herzustellen und die Stellung des Kaisers im Reich zu festigen.

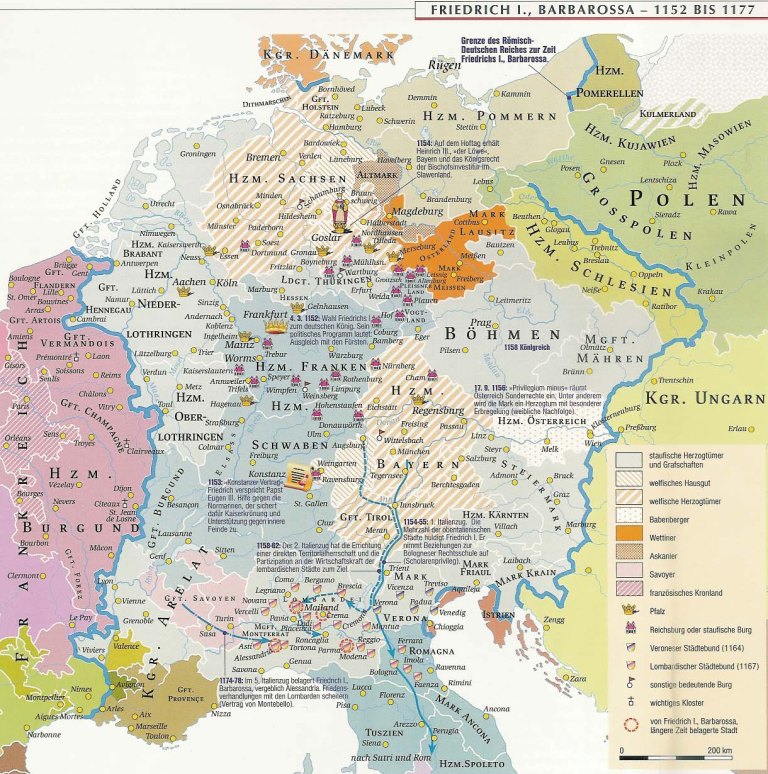

Mit Friedrich I. Barbarossa wurde 1152 ein starker Herrscher gewählt (vgl. Stammbäume und Quelle hier), dem es zunächst gelang, die verfeindeten Familien zu versöhnen und dem Reich Frieden zu schenken, indem er Heinrich dem Löwen das um Österreich verkleinerte Herzogtum Bayern zu Lehen gab (Entstehung Österreichs 1156). Damit konnte sich der Welfe auf zwei Herzogtümer stützen: Sachsen und Bayern. Die Babenberger, die ursprünglich dieses ganze Herzogtum besessen hatten, wurden entschädigt.

indem er Heinrich dem Löwen das um Österreich verkleinerte Herzogtum Bayern zu Lehen gab (Entstehung Österreichs 1156). Damit konnte sich der Welfe auf zwei Herzogtümer stützen: Sachsen und Bayern. Die Babenberger, die ursprünglich dieses ganze Herzogtum besessen hatten, wurden entschädigt.

Italienpolitik Barbarossas Kampf mit dem Papstmit und den italienischen Städten:

Die reichen und wirtschaftlich aufstrebenden Handelsstädte Oberitaliens hatten allmählich die Selbstverwaltung ihrer Stadtstaaten durchgesetzt. Diese wollten sie im Rahmen des Gewohnheitsrechts behalten. Viele, darunter das mächtige Mailand, schlossen sich in der "Lombardischen Liga" gegen den Kaiser zusammen. Andere hielten aus Gegnerschaft zu Städten der Liga zum Kaiser. Ihnen gegenüber wollte Friedrich I. Barbarossa auf dem Reichstag von Roncaglia 1158 die Reichsrechte wieder geltend machen. Dies hätte bedeutet, dass die Städte von Vertretern des Kaisers regiert worden wären. Der Kaiser wollte sich mit dem Reichtum der Städte auch neue Einnahmequellen erschließen. Das fünfundzwanzigjährige Ringen endete jedoch 1183 mit einem Kompromissfrieden in Konstanz. Dieser sah die Selbstverwaltung für die Städte vor. Die Städte durften ihre Konsuln selbst wählen, der Kaiser hatte diese anzuerkennen. Sie nutzen die königlichen Rechte (Zölle; Gebühren für den Verkehr auf Brücken und Wasserwegen; Einkünfte aus Fischfang, Bergbau und Salzherstellung; Marktrecht; Münzprägung) gegen eine für die Städte erträgliche jährliche Pacht. Dafür schwören die Städte dem Kaiser Treue und anerkennen seine Oberhoheit.

Gegensätzliche Auffassungen über das Verhältnis von Kaisertum und Papsttum (Investiturstreit) und die Angst vor einem Machtzuwachs des Kaisers in Italien führten zu einem neuen Kampf zwischen Kaiser und Papst, bei dem sich der Papst mit den lombardischen Städten verbündete. Am 01.08.1177 kam es in Venedig zum Frieden. Der Kaiser musste Papst Alexander III. anerkennen. Vor der Markuskirche kniet Barbarossa vor dem Papst, dieser richtet den Kaiser wieder auf. Die beiden reichen sich die Hände und geben sich den Friedenskuss. Danach konnte er sich dem Ausbau der Königsmacht im Reich zuwenden.

Friedrich stützt und festigte seine Macht mittels Städtegründungen und dem Einsatz von Beamten (Ministerialen), die die Verwaltung übernahmen.

Gegen Heinrich den Löwen führte er von 1178-1181 zwei lehensrechtliche Prozesse, in denen er ihn, der ihm auf dem Italienfeldzug von 1176 die Unterstützung verweigerte.

Friedrich stützt und festigte seine Macht mittels Städtegründungen und dem Einsatz von Beamten (Ministerialen), die die Verwaltung übernahmen.

Gegen Heinrich den Löwen führte er von 1178-1181 zwei lehensrechtliche Prozesse, in denen er ihn, der ihm auf dem Italienfeldzug von 1176 die Unterstützung verweigerte.

1183 einigten sich Friedrich I. und der Lombardische Bund im Frieden von Konstanz auf die Selbstverwaltung der italienischen Städte. Diese waren im Gegenzug zu finanziellen Gegenleistungen und zur Anerkennung der kaiserlichen Oberhoheit bereit.

Auseinandersetzung mit dem Welfenherzog Heinrich der Löwe: Herzog Heinrichs des Löwen zielstrebiger Auf- und Ausbau seiner Macht , Burg Dankwarderode und Evangeliar Heinrich d. Löwen.u.a. mit Hilfe der Ostkolonisation und sein selbstbewusstes Auftreten, forderten Friedrich I. heraus und gefährdeten die Macht des Königs. Als Heinrich der Löwe - Friedrich I. Barbarossa 1176 in Chiavenna die Heeresfolge gegen die oberitalienischen Städte verweigerte, führte das zur Niederlage des Kaisers in Italien in der Schlacht von Legnano und zum Sturz Heinrichs des Löwen 1180.

Dass Friedrich I. die Machtprobe mit dem Sturz des Löwen nach einem Lehensprozess beenden konnte, hat sein Ansehen gesteigert, aber auch die Rechtsentwicklung im Reich beeinflusst. Da der Kaiser den Herzog nur mit Hilfe der Fürsten stürzen konnte, deren Feindschaft sich Heinrich durch sein schroffes Auftreten geschaffen hatte, musste er diesen wichtige Zugeständnisse machen. Er war gezwungen, die heimgefallenen Lehen verkleinert wieder auszugeben. So gingen die Fürsten als eigentliche Sieger aus dem Kampf Friedrichs mit Heinrich dem Löwen hervor, und nicht der König. Königslandpolitik: Durch ein planvoll angelegtes Netz von Burgen, die von dem neuen Stand der Ministerialen (vom König abhängig) verwaltet wurden, und durch zahlreiche Städtegründungen hat Friedrich I. Barbarossa dem Königtum in Deutschland eine neue Machtgrundlage geschaffen.

1184 berief Friedrich I. Barbarossa zum Mainzer Hoftag und demonstrierte damit die macht der Staufer. Hier wude auch die Durchführung eines neuen Kreuzzuges beschlossen. Die Regentschaft übertrug er seinem Sohn Heinrich IV, den er mit Konstanze - der Erbin von Sizilien verheiratete. 1189 brach Friedrich I. dann zum Kreuzzug nach Kleinasien auf. An der Donau entlang zog das Kreuzfahrerheer über den Balkan. Gegen den Widerstand des byzantinischen Kaisers Isaak II. Angelos erzwang er die Überfahrt nach Kleinasien. Am 10. Juni 1190 kam er bei der Stadt Seleucia zu Tode - er ertrank im Fluss Saleph. Die genauen Umstände des Todes sind ungeklärt. So wird berichtet, dass er sich nach scharfem Ritt durch ein Bad abkühlen wollte. Andere Überlieferungen berichten, dass er bei der Durchquerung des Flusses Saleph vom scheuenden Pferd abgeworfen und durch das Gewicht seiner Rüstung unter Wasser gezogen wurde. .

Literaturquellen/Hinweise(Wikipedia):